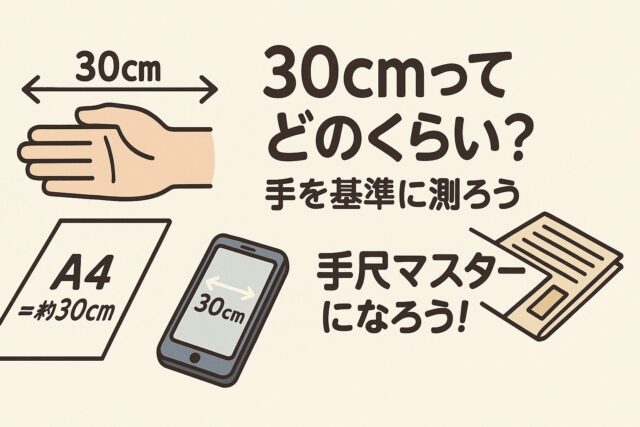

身近な場面で「30センチってどのくらい?」と迷った経験はありませんか。

定規やメジャーが手元にないときでも、自分の手を基準にすれば意外と正確に測ることができます。

特に30センチは、A4用紙や定規、新聞紙など生活の中で頻繁に登場するサイズです。

この記事では、手を使った30センチの測り方から、日常生活での具体的な活用シーン、さらにはスマートフォンアプリや身近なアイテムとの比較までを詳しく解説します。

読み進めれば、あなたもすぐに「手尺マスター」として、定規いらずで30センチをイメージできるようになるでしょう。

定規なしでも安心!手を使った30センチの正確なイメージとは

30センチを手で測る:基本と平均値の理解

多くの人の手を広げた長さ(親指から小指の先端まで)はおおよそ18〜20センチ前後といわれています。

これは平均的な目安ですが、性別や体格、年齢によって差があり、女性はやや短め、男性は長めになることが多いです。

つまり、片手を広げた長さを2回分あてはめると30センチ前後を見積もることができますが、実際には28センチ程度になったり、逆に32センチ近くになる場合もあります。

そのため、まず自分の手の広げた長さを一度メジャーや定規で測って把握しておくことが大切です。

さらに、利き手と反対の手で長さが微妙に異なることもあるため、両手の長さを知っておくと正確さが増し、状況に応じて柔軟に活用できるようになります。

手尺とは?日常生活での活用法

「手尺(てじゃく)」とは、手を基準に物の長さを測る昔ながらの方法です。

古来から道具がないときに距離や寸法を確認するために活用されてきました。

例えば、建築現場や農作業では物差し代わりに手を当てて寸法を把握することが一般的であり、家庭内でも布や紙を裁つ際に目安として利用されてきました。

現代でも、学校の授業で簡易的に図形の辺の長さを測る場面や、DIY作業で板材や金具の位置を決める際、旅行やアウトドアで荷物やテントのサイズを見積もるときなど、多様なシーンで役立ちます。

さらに、手尺を覚えておくことで、いざというとき定規やメジャーがなくてもおおよその距離を判断でき、日常生活のちょっとした工夫やトラブル回避につながる実用的な知恵となります。

手を使った測定法の具体例

指の幅・親指〜小指を使った測定法

人差し指の第一関節から先の長さはおおよそ3センチ前後とされており、これは短い距離を測る際の便利な目安になります。

また、親指から小指まで手をしっかりと広げたときの長さは約18〜20センチ程度になるため、これだけでもおおよその基準を得ることができます。

これらを組み合わせて使うことで、30センチをより正確に測ることが可能になります。例えば、片手を広げて18〜20センチをあて、その横に人差し指の長さを追加すれば28〜23センチ程度、さらに中指の長さを足せば30センチ前後まで近づけることができます。

こうした方法は、定規やメジャーが手元にない状況で非常に役立ち、学校でノートの大きさを測るときや、簡単な工作で部材の長さを確認するときなどにも応用できます。

さらに、自分の指の長さをあらかじめ測って把握しておくことで、より正確に調整でき、実生活の多様なシーンで活用できる実践的な知識となります。

- まず、手を大きく広げて親指から小指までの長さを基準にします。このとき、しっかりと手を伸ばすことで安定した目安を得ることができます。

- 次に、片手の長さ(約18〜20センチ)を計測したい対象に当て、最初の基準線をつくります。対象物に沿わせる際には、手を平らに保つことで誤差が少なくなります。

- 残りの10センチ前後を、人差し指や中指の長さを追加することで30センチに近づけます。例えば人差し指の長さが約3センチ、中指が約4センチであることを踏まえて、2回足し合わせることでぴったりに近づけることが可能です。

- 必要に応じて、両手を使って連続的にあてていく方法も効果的です。片手18センチ+もう片方の指の長さで合計するなど、自分の体の特徴を活かせばさらに正確な測定ができます。

- この方法を繰り返し練習しておけば、どのような状況でもスムーズに30センチを想定でき、DIYや日常の簡易計測で役立ちます。

日常シーンでの活用例

・学校でノートや教科書の長さを確認する際に、ページの端から端までの大きさを測ってサイズ感をつかむことができ、授業中に急いで寸法を知りたいときにも便利です。

・DIYで木材をカットするときの目安にするだけでなく、棚や家具の部材を仮置きしてスペースを把握するときにも活用でき、作業の効率を高めます。

・旅行やアウトドアで荷物サイズを測るときに活用できるほか、キャリーバッグが飛行機の機内持ち込み規定に収まるかどうかを確認したり、テントやキャンプ道具の設営スペースを事前に見積もる際にも役立ちます。

30センチのサイズ感を理解する

日常アイテムとのサイズ比較

・A4用紙の長辺:29.7cm(ほぼ30センチ)であり、コピー用紙や書類の大きさを把握する基準として非常にわかりやすいです。

実際に紙を机に置いて比べることで、30センチの長さを感覚的にイメージできます。

・一般的な定規:30センチは文房具としてもっともポピュラーな長さであり、学生から社会人まで誰もが一度は手にした経験があるため、基準として想像しやすいサイズです。さらに、筆箱やデスクの引き出しに収まることから、常に身近にある30センチの代表的な存在といえます。

・新聞紙の横幅:約30センチ前後で、日常生活の中で自然に触れる機会が多いため、サイズ感を掴む練習に適しています。新聞を広げたときの見開きサイズや折り畳んだ状態の幅を確認すると、より具体的に30センチの感覚を身につけることができます。

家具・DIYで役立つ30cm感覚

・収納ボックスの幅や棚板の長さを測る際に便利であり、特に収納家具を買い足す際や既存のスペースに合うか確認したいときに即座に役立ちます。

・家具の設置スペースを見積もるときの基準になるだけでなく、部屋の中で他の家具との距離感を考える際にも役立ち、全体のレイアウトを計画するときに重宝します。

・釘や部品の配置間隔を揃えるときに役立つのはもちろん、DIYで棚を作成するときや壁掛けを設置する際に等間隔を保ちたいときに活用でき、仕上がりの見栄えや強度にも良い影響を与えます。

デジタルでも測れる!便利な補助ツール

スマートフォンアプリの使い方

iPhoneやAndroidには、AR技術を利用した「計測アプリ」が標準搭載されています。

カメラを対象に向けるだけで長さを自動的に認識し、画面上に数値を表示してくれるため、30センチを簡単に確認できます。

さらに、アプリによっては直線だけでなく曲線や面積、体積なども測れる機能があり、日常生活からDIYまで幅広く活用できます。

例えば、机の幅を測ったり、カーテンの長さを確認したりする際にも非常に便利です。

測定結果をスクリーンショットで保存できるので記録として残せる点も大きな利点です。

ハガキやA4サイズとの比較

・ハガキの縦の長さ:約14.8cmであり、2枚を縦に並べると約30cmに達します。

実際に手元のハガキを利用して比べることで、身近なアイテムを使った便利な測定方法として活用できます。

さらに、郵便物を整理するときや工作で紙を切り分けるときなど、生活の様々な場面で役立ちます。

・A4用紙の長辺:29.7cmで、ほぼそのまま30cmの目安として利用できます。

プリンター用紙や書類など、家庭やオフィスで頻繁に目にする用紙サイズのため、実際に机に置いて対象物と比べるだけで感覚的に理解しやすいのが特徴です。

また、A4用紙を活用すれば、正確な測定だけでなく、図形の下書きやレイアウト調整の基準としても使えます。

まとめ:未来の測定と手尺の可能性

30センチは日常で頻繁に登場する基準サイズであり、文房具や衣類、家具など幅広い場面で目にする長さです。

自分の手の長さをあらかじめ把握しておけば、定規が手元になくても即座に長さを見積もることができ、学習や作業の効率を高めることができます。

さらに、スマホアプリや身近なアイテムと組み合わせれば、より正確で便利に測定でき、例えば旅行先での荷物サイズ確認やDIYでの部品寸法測定などにも安心して活用できます。

手尺は昔ながらの知恵でありながら、現代の生活シーンでも十分に生きており、子どもから大人まで誰でも身につけられる実践的なスキルです。

こうした背景から、手尺は単なる代用品ではなく、未来の生活においても応用の可能性を広げる「未来につながる測定法」といえるでしょう。