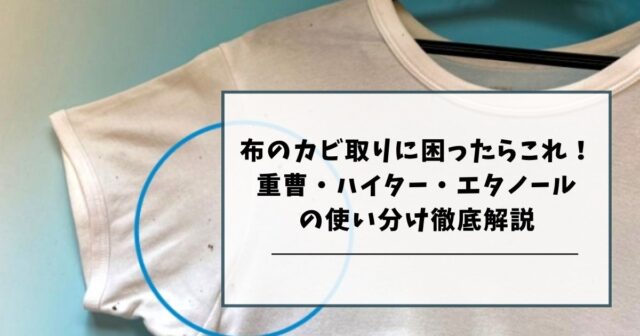

「気づいたら大切な衣類やソファにカビが…!」そんな経験はありませんか?

布に発生するカビは、放置すると見た目の悪化やアレルギーの原因になるだけでなく、繊維そのものを劣化させてしまう厄介な存在です。

この記事では、カビ取りのプロが実際に行っている効果的な対処法を徹底的にご紹介。

家庭でできる簡単な方法から、専門的なテクニック、再発を防ぐためのコツまで、誰でも実践しやすく丁寧に解説していきます。

布のカビ取りを徹底解説!

布に生えるカビの種類と特徴

布に発生しやすいカビには、黒カビ・白カビ・青カビなどがあります。

黒カビは最もよく見られ、しつこく根を張るため取り除きにくいのが特徴です。

繊維の奥深くまで入り込むため、表面を拭いただけでは不十分な場合が多く、再発しやすいのも厄介な点です。

白カビはふわふわとした綿のような見た目で、見た目には無害そうに見えますが、広範囲に広がりやすく、胞子が空気中に舞いやすいため注意が必要です。

青カビは比較的稀な存在ですが、食べ物のカビと同様に強い臭いを発することがあり、布製品に付着するとその臭いがなかなか取れなくなる可能性もあります。

カビが発生する原因とは

カビの主な発生原因は、湿気・温度・栄養の三拍子が揃うことです。

布製品は汗や皮脂、食べこぼしなどの有機物が付着しやすく、これがカビの栄養源となります。

そこに湿気が加わり、室温が20〜30℃程度のカビにとって快適な温度環境になると、一気に繁殖が始まります。

特に夏場や梅雨時期は、ちょっとした油断で布にカビが広がってしまうリスクが高まります。

また、乾ききっていない洗濯物をしまうことも、カビを呼ぶ原因のひとつです。

布製品に影響を与える湿度と環境

湿度が60%以上の状態が続くと、カビは一気に増殖します。

特に湿気がこもりやすい押し入れやクローゼットのような密閉空間は、カビにとって最適な繁殖場所となります。

窓の少ない部屋や風通しの悪いスペースでは、空気の流れが滞り、カビ菌が浮遊して布製品に付着する可能性が高くなります。

布団や毛布、洋服などは湿気を吸いやすい素材が多く、知らず知らずのうちにカビの温床になっていることもあります。

そのため、湿度管理や収納方法に工夫を凝らすことが、布製品のカビ予防には不可欠です。

カビ取りの基本手順

お手軽な洗濯によるカビ除去法

軽度のカビであれば、家庭での通常の洗濯でも十分に対応可能です。

まずは乾いた状態で、使い古しの歯ブラシや洋服用のブラシなどでカビの表面を軽くこすり、胞子をできるだけ取り除きます。

その際、マスクを着用し、屋外で作業すると安全です。

その後、約40度のお湯に抗菌・抗カビ成分を含んだ洗剤を加え、布製品をしっかり浸してから洗濯機で洗いましょう。

洗い上がりは天日干しで完全に乾かすことで、残った菌の繁殖を防ぎます。

漂白剤やハイターを使った方法

しつこいカビや、洗濯だけでは落ちないシミには、漂白剤の使用が効果的です。

色柄物には生地に優しい酸素系漂白剤を、白物には強力な塩素系漂白剤(ハイターなど)を選びましょう。

漂白剤を使用する際は、製品ラベルの使用方法をよく確認し、色落ちや生地のダメージを防ぐために必ず目立たない場所でパッチテストを行います。

処理後は十分にすすぎ、塩素が残らないよう注意してください。

重曹を使ったカビ取りテクニック

化学薬品に頼りたくない場合には、重曹を活用した自然派のカビ取り法もおすすめです。

重曹と水を1:1の割合で混ぜてペースト状にし、カビが発生している部分に厚めに塗布します。

30分から1時間程度放置した後、歯ブラシなどで生地を傷めないように優しくこすって汚れを浮かせましょう。

その後はぬるま湯でしっかり洗い流し、日陰でよく乾燥させます。

仕上げにエタノールスプレーを吹きかけると、除菌効果が高まり再発防止にもつながります。

キッチンハイターの効果的な使い方

キッチンハイターを使った黒カビの除去

黒カビはしつこく繊維に根を張るため、通常の洗濯では完全に除去するのが難しいことがあります。

そんなときに有効なのが、塩素系漂白剤であるキッチンハイターです。

使い方としては、まず1:5の割合で水に薄めたキッチンハイター液をスプレーボトルに入れ、カビ部分にまんべんなく吹きかけます。

その後、10分〜15分ほど放置し、漂白成分が浸透するのを待ちます。

時間が経過したら、流水で丁寧にすすぎ、できればもう一度洗濯機で洗ってから、天日干しでしっかりと乾かしましょう。

ただし、色柄物の布に使用すると色落ちや変色の恐れがあるため、必ず目立たない場所でテストしてから使用してください。

白カビ対策としてのキッチンハイター

白カビも布製品によく発生するカビのひとつですが、キッチンハイターはこれに対しても一定の効果を発揮します。

特に広範囲に繁殖してしまった場合や、カビ臭が強いときに使用を検討するとよいでしょう。

ただし、生地へのダメージが大きくなる可能性があるため、綿や麻など比較的丈夫な素材に限定し、化繊やシルク、ウール、タオル生地などには使用を控えるのが賢明です。

より優しく対処したい場合は、酸素系漂白剤との併用も視野に入れてください。

洗えないもののカビ対策

衣類や布団の無洗濯処理方法

洗えない衣類や布団には、エタノールスプレーや乾燥機の温風処理が特におすすめです。

エタノールは70〜80%の濃度が理想で、カビ菌に直接吹きかけた後は風通しの良い場所で自然乾燥させることで、除菌と同時に湿気の発散が可能です。

スチームアイロンを低温設定で当てる方法もあり、布を傷めずにカビの菌を抑制できます。

また、布団など大きなものは、布団乾燥機を使用して内部の湿気も徹底的に取り除くことが効果的です。

処理後には防カビスプレーで仕上げておくと、再発防止にもつながります。

家具やカーテンのカビ除去対策

家具やカーテンに発生したカビは、素材に合わせた対処が重要です。

カーテンの場合は取り外して丸洗いができるタイプであれば洗濯し、できない場合は日光にしっかりと当てて、カビ部分を消毒用エタノールで丁寧に拭き取ります。

特にレースやデリケートな素材はエタノールを布に含ませて軽く叩くように拭くのがポイントです。

布張りの家具には、重曹を水に溶かしたスプレーや、無水エタノールのスプレーを使用し、目立たない部分でテストした上で、優しく拭き取りましょう。

掃除後は扇風機や除湿機を使ってしっかりと乾燥させることが大切です。

専門家おすすめの布製小物の対策

布製のバッグやポーチ、ぬいぐるみなどの小物は、湿気を吸いやすくカビの温床になりやすいため、特別な対策が必要です。

専門家は、これらの小物を通気性の良い不織布の袋に入れ、さらに密閉容器に乾燥剤と一緒に保管することを推奨しています。

シリカゲルやクレイ系の除湿剤を使用すると、長期間湿度を一定に保てます。

加えて、定期的に中身を確認して風通しの良い場所で陰干しするなどのメンテナンスを行うことで、カビの発生を未然に防ぐことが可能です。

使用しない期間が長いものほど、丁寧なケアが重要になります。

カビの再発防止方法

定期的な換気と収納の工夫

毎日の換気は、室内全体の空気の流れを改善し、湿気がこもるのを防ぐ基本的な対策です。

特に湿気が溜まりやすいクローゼットや押し入れなどの収納スペースは、扉を定期的に開けて空気を通すことが大切です。

収納する際には衣類や布団をぎゅうぎゅうに詰め込まず、隙間を確保することで空気の通り道を作ります。

また、収納棚の配置にも工夫を凝らし、背面に空間を設けることで結露の発生を防ぎましょう。

除湿剤やエタノールの活用法

湿気の多い日本の気候では、除湿剤の活用が欠かせません。

市販のシリカゲルタイプや炭タイプの除湿剤を収納スペースに設置し、効果が薄れないよう定期的に交換することが肝心です。

また、アルコール濃度70%以上のエタノールをスプレーボトルに入れて、収納棚の内側や布製品の表面を定期的に拭くことで、カビ菌の発生を抑制できます。

清掃時には布製品を一時的に取り出し、しっかり乾燥させてから戻すのがポイントです。

通気性を確保するための管理

布製品を収納する際は、直接床に置かずにすのこを敷くことで通気性が格段に向上します。

さらに、通気孔付きの収納ボックスや布団収納ケースなど、湿気を逃がしやすい素材のアイテムを選ぶことで、内部の蒸れを防ぎます。

また、定期的に収納品をローテーションさせたり、天気の良い日に陰干しすることも効果的です。

除湿機やサーキュレーターを併用して空気の流れを作ると、より徹底した湿度管理が可能になります。

布製品の保管と管理

季節ごとの布製品の適切な保管法

季節の変わり目には、布製品をしっかりと乾燥させてから収納することが大切です。

湿ったままの状態でしまうと、カビの発生を招いてしまいます。

日光に当てて乾燥させた後は、防虫剤や乾燥剤を併用すると効果的です。

特にウールやシルクなど湿気に弱い素材は、防虫効果と吸湿効果のあるシートや袋に入れて保管しましょう。

また、アイテムごとに収納袋を分け、重ねすぎないよう注意することで通気性を保ちます。

押し入れの湿気対策と整理術

押し入れの中は湿気がこもりやすいため、除湿シートやスノコを活用し、通気性の良いレイアウトに整えることが大切です。

収納ケースは壁から少し離して配置し、空気の通り道を作っておくとカビ対策になります。

週に一度、押し入れの戸を開けて空気を入れ替えるのも効果的。

収納物を取り出して換気する「押し入れの大掃除」を季節の節目に行うことで、カビの予防と整理整頓が同時にできます。

長期間放置しないためのチェックポイント

布製品を長期間保管する際には、定期的に状態を確認することが重要です。

月に一度は収納の中をチェックし、カビ臭や変色、湿気を感じる箇所がないか確認しましょう。

加えて、収納しているアイテムの中身を入れ替えたり、位置を変えることで、空気の循環を促進できます。

保管中の布製品を数ヶ月に一度は広げて風を通すと、湿気がこもりにくくなります。

記録をつけて点検日を忘れないようにするのもおすすめの方法です。

カビを放置するとどうなるのか?

見た目への影響と変色の問題

カビが発生すると、布製品には黒ずみや斑点状の変色が現れ、見た目に悪影響を与えます。

特に白物の衣類やカーテンでは、カビの跡が目立ちやすく、見た目の美観を大きく損ねます。

変色が一度起こると、洗濯やクリーニングだけでは元の色を取り戻すのが非常に難しく、場合によっては完全に元に戻らないこともあります。

カビが広がるにつれて、布製品が汚れていくばかりでなく、その生地の風合いも損なわれ、見た目に不快感を与えることになります。

布製品の劣化や寿命への影響

カビは繊維の内部に浸透し、布地を分解する作用があります。

これにより、布製品は次第に脆くなり、破れやすくなります。

繊維の強度が低下すると、日常的に使用するだけで簡単に擦り切れたり、穴が開いたりすることがあります。

特にカビが根深く染み込んでしまった場合、その布製品は耐久性が著しく低下し、寿命が短くなる恐れがあります。

布製品を長く使いたい場合、早期にカビを取り除き、定期的なメンテナンスをすることが非常に重要です。

カビを放置すると、布の質が損なわれ、最終的に使用不可能になることもあるため、早期の対応が肝要です。

カビ取りや対策に関するよくある質問

布のカビ取りにかかる費用は?

家庭でできるカビ取りの費用は、使用するアイテムや手法にもよりますが、通常は数百円から数千円程度で済むことが多いです。

例えば、家庭用のカビ取りスプレーや重曹を使う場合、非常に手軽で経済的に対策が可能です。

もし専門業者に依頼する場合、その費用は布製品の種類やカビの状態によって異なりますが、通常は数千円から1万円程度の相場となります。

大規模なカビの除去が必要な場合や高価な布製品のケアが求められる場合、業者による対応が有効です。

カビ取りの効果が持続する期間は?

カビ取りの効果が持続する期間は、主に環境の改善と予防策に依存します。

湿度を適切に管理し、風通しを良くすることで、数か月から半年ほど効果が持続することが一般的です。

しかし、湿度が高い環境が続いたり、通気性が悪い場所に布製品を保管すると、再びカビが発生する可能性が高くなります。

そのため、カビを防ぐためには定期的な換気や湿度管理が非常に重要であり、予防策を講じることが効果的です。

カビ取り後の布製品の手入れについて

カビ取り後の布製品は、まず十分に乾燥させることが最も重要です。

乾燥後は、風通しの良い場所で保管するようにしましょう。

湿気の多い場所に収納してしまうと、再びカビが発生するリスクが高まります。

また、防カビスプレーを定期的に使うことで、再発予防に役立ちます。

さらに、布製品を保管する際には、湿気取りアイテムや除湿剤を使用して、湿気のコントロールを行うと効果的です。

定期的にチェックを行い、問題が発生する前に対応することが大切です。

まとめ

カビ取り後の布製品は、しっかり乾燥させることが非常に重要です。

乾燥させた後は、湿気が溜まらないよう風通しの良い場所で保管するよう心掛けましょう。

湿気の多い場所に放置すると、再びカビが生えてしまうリスクがありますので、十分に乾燥させることが第一歩です。

また、防カビスプレーを定期的に使うことで、再発防止に非常に効果的です。

特に、高湿度が続く季節には、湿気対策として防カビスプレーや乾燥剤を活用することが推奨されます。