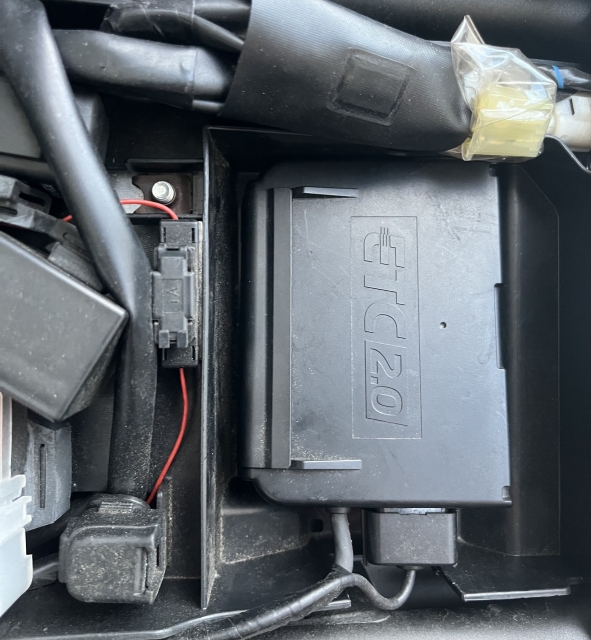

バイクで高速道路を走る際に欠かせない「ETC」。

今では多くのライダーにとって、快適でスムーズなツーリングの必需品となっています。

現在は従来型のETC1.0に加え、通信機能が強化された「ETC2.0」も登場し、より高度なサービスが利用可能になりました。

しかし、「1.0と2.0って実際どう違うの?」「取り付け費用や割引制度まで考えるとどちらがお得?」と悩む方も少なくありません。

ETC1.0は通行料の自動支払いに特化したシンプルな仕組みですが、ETC2.0は渋滞回避ルートの提案や経路記録による割引など、ツーリングをさらに快適にする多彩な機能を備えています。

この記事では、両者の違いを初心者でも理解できるように解説し、導入のメリット・デメリットから費用、取り付け方法、助成金制度、さらに2030年問題までを詳しく紹介します。

また、実際のライダーの体験談や人気モデルの傾向にも触れながら、ETC2.0を導入すべきタイミングとその理由をわかりやすくまとめました。

これからETCを導入・買い替えを検討している方は、この記事を最後まで読めば、自分に最適な選択ができるはずです。

バイク用ETC1.0と2.0の違いとは?初心者にもわかる比較解説

ETC1.0とETC2.0の違い

ETC1.0とETC2.0の最大の違いは「通信機能」と「情報量」にあります。

ETC1.0は料金所での通行料支払いのみを目的とした単方向通信で、シンプルかつ確実な課金処理に特化しています。

一方、ETC2.0はこれに加えて双方向通信が可能になり、道路側のシステムからリアルタイムの交通情報を受信できるようになっています。

これにより、渋滞や事故、通行止めなどの情報を自動的に取得し、ドライバーに最適なルートを案内するなど、利便性が飛躍的に向上しました。

また、ETC2.0では「経路情報」が詳細に記録されるため、単に支払いをするだけでなく、過去の走行データをもとに走行経路の分析や最適化が可能です。

さらに、走行中に得られるデータを活用して道路管理者が交通量を把握し、将来的なインフラ整備にも役立てられています。

これらの機能はツーリング時の安心感を高め、長距離走行でも疲れにくく、効率的な移動をサポートしてくれるのがETC2.0の大きな強みです。

| 比較項目 | ETC1.0 | ETC2.0 |

|---|---|---|

| 通信方式 | 単方向通信 | 双方向通信 |

| 機能 | 料金決済のみ | 渋滞回避・経路情報提供 |

| 対応道路 | 一般的な高速道路 | 一部のITSスポット対応道路 |

| 導入コスト | 安価 | やや高価 |

ETC2.0のメリットとデメリット

高速道路利用の利便性

ETC2.0の大きな魅力は、「渋滞回避ルートの自動提案」と「通行履歴に基づく料金割引」です。

たとえば、圏央道や新東名など一部の道路ではETC2.0限定の料金割引が実施されており、同じ区間を走ってもETC1.0よりお得に利用できるケースがあります。

これにより、ツーリングや長距離走行を頻繁に行うライダーにとっては大きな経済的メリットとなります。

また、ETC2.0はナビやスマートフォンアプリとの連携機能も強化されており、リアルタイムで交通状況を反映したルートを提案してくれるため、目的地までの時間短縮にもつながります。

さらに、交通事故や渋滞情報、道路工事のリアルタイム通知も受け取れるため、ストレスの少ない安全な走行をサポートしてくれます。

加えて、経路情報が記録されることで、高速道路だけでなく周辺道路の走行データも反映されるようになり、今後のルート最適化や観光ルート提案にも活用が進む見込みです。

このように、ETC2.0は単なる料金支払いシステムにとどまらず、走行中の利便性と安全性を飛躍的に高める次世代システムといえるでしょう。

注意点やデメリットの実情

一方で、デメリットとしては導入費用の高さと、対応スポットがまだ限定的である点が挙げられます。

特に、ETC2.0対応機器はETC1.0よりも価格が高く、取り付け工賃を含めるとトータルコストが3〜4万円前後になることも少なくありません。

また、ETC2.0に対応したITSスポットや割引対象道路は、都市部や主要幹線道路には多くありますが、地方の高速道路や観光ルートではまだ対応が遅れている地域もあります。

そのため、ツーリングで地方を多く走るライダーにとっては、機能を十分に活用できないケースもあるでしょう。

さらに、古いナビや非対応の通信機器とは連携できない場合もあり、ナビの買い替えが必要になるケースも見られます。

防水対策や電源確保といった取り付け面でも注意が必要で、DIYで設置する場合には防水コネクタや固定金具の選定など専門的な知識が求められます。

購入前には、使用するバイクの型式やナビの互換性、そしてETC2.0の割引適用エリアをしっかり確認することが非常に重要です。

バイク用ETC2.0の人気モデルと選び方

人気機種ランキング

現在人気の高いバイク用ETC2.0モデルには以下のような製品があります。

これらのモデルは、どれもライダーの実際の使用環境を考慮して設計されており、耐久性・防水性・通信安定性といった点で高い評価を得ています。

- ミツバサンコーワ MSC-BE700S:防水性能が非常に高く、小型で取り付けが容易なため、雨天走行の多いライダーにも人気。コンパクト設計ながら高感度アンテナを搭載し、高速道路でも安定した通信を実現。ツーリングバッグやカウル内にも設置しやすく、メンテナンス性にも優れています。

- 日本無線 JRM-21:ETC2.0専用機として開発されたモデルで、通信性能と耐久性のバランスが抜群。長距離ツーリングでも安定した接続を維持でき、エンジンの振動にも強い設計が特徴です。また、取付用ブラケットの自由度が高く、車種を問わずスマートに装着可能です。

- デンソー DIU-A211:軽量ながら頑丈なボディ構造で、オフロードツーリングやスポーツタイプのバイクにも適応。GPS連動型ナビとの相性も良く、長距離走行時の通信安定性が高いのが魅力です。シンプルなデザインでありながら、ETC2.0の全機能をしっかりサポートします。

さらに、近年ではBluetooth機能を搭載し、スマホアプリから通信状態を確認できるモデルも登場しています。

選ぶ際は「防水性」「取り付けやすさ」「通信安定性」に加え、「サポート体制」や「保証期間」もチェックしておくと安心です。

特にツーリング派のライダーは、振動や気候変化に強いモデルを選ぶことで、長期間快適に使用できます。

ETC2.0の導入費用・取り付け方法と助成金情報

ETC2.0の導入費用は、機器本体が約20,000〜30,000円、取り付け工賃が10,000〜15,000円程度が相場で、総額ではおおむね30,000〜45,000円程度になるケースが多いです。

取り付けるバイクの種類やカウル形状、電源取り回しの複雑さによって費用が変動するため、スポーツタイプやフルカウルモデルでは若干高くなる傾向があります。

さらに、取り付け場所によっては専用ブラケットや延長ケーブルなどの追加部品が必要になる場合もあります。

助成金キャンペーンが実施されている時期には、最大で10,000円ほどの補助を受けられることがあり、自治体によってはさらに独自の補助制度が用意されている場合もあります。

これらのキャンペーンは年度ごとに開催時期が異なり、早期に終了してしまうことも多いため、導入を検討しているライダーはタイミングを逃さないよう注意が必要です。

また、バイクショップや二輪館で実施されている「セットアップ助成キャンペーン」を利用すれば、初回セットアップ費用が無料または割引になることもあります。

特に、新車購入時にETC2.0を同時取り付けする場合、ディーラー経由での申請によって割引を受けられるケースもあるため、事前に見積もり時点で確認しておくと良いでしょう。

ETC2.0の通信・GPS連携機能とは?

ETC2.0はGPS機能と緊密に連携し、走行ルートをリアルタイムで解析する高度なシステムを備えています。

これにより、単に位置情報を取得するだけでなく、走行中の交通状況を総合的に判断し、最適なルートを瞬時に提案してくれます。

たとえば、渋滞発生地点や事故多発エリアを自動検知してルート変更を促すほか、道路工事や天候の影響も考慮した走行サポートが可能です。

また、観光情報や休憩スポット情報、ガソリンスタンドの位置などもリアルタイムで受信できるため、ツーリング中に立ち寄りたい目的地を見つける際にも非常に便利です。

さらに、走行データは一時的に保存され、ライダー自身がスマートフォンアプリなどを通じて走行履歴を確認・分析することもできます。

これにより、燃費効率や走行ペースの改善にも役立ちます。

総じて、ETC2.0は単なる交通支援機能にとどまらず、ナビゲーションと情報収集の両面でツーリングの利便性と安全性を飛躍的に向上させる存在といえるでしょう。

ETC2.0を活用した割引制度とルート選びのポイント

ETC2.0限定の割引制度として「圏央道割引」「周遊パス割引」「地方観光ルート割引」など、地域ごとにさまざまなプランが用意されています。

これらはETC2.0の経路記録機能を活用したもので、複数の高速道路をまたぐ長距離ツーリングや観光ルートを走行する際に、料金を自動的に割引する仕組みになっています。

たとえば、圏央道割引では関東圏をぐるっと一周するルートで通常よりもお得に利用でき、周遊パス割引では2〜3日間にわたる広域ツーリングで定額料金が適用されることもあります。

また、東北・九州・北海道などでは季節限定のETC2.0周遊プランが登場することもあり、観光促進とライダー支援を兼ねた魅力的なサービスとして人気です。

これらのプランは年ごとに内容や対象区間が変わるため、旅行前にはNEXCO公式サイトで最新情報をチェックしておくことが重要です。

さらに、ETC2.0を使えば通行履歴データを活用して走行ルートの分析もできるため、自分にとって最もコスパの良いルートを計画することができます。

こうした割引制度をうまく活用することで、ツーリングの費用を大幅に削減しながら快適で効率的な旅を楽しむことができるでしょう。

バイク用ETC2.0の今後と2030年問題

2030年には一部のETC1.0サービスが段階的に終了する見込みとされています。

これはシステムの老朽化や通信規格の変更に伴うもので、ETC1.0では今後の新しい道路通信インフラに対応できなくなる可能性があるためです。

政府やNEXCO各社は、2030年以降に向けてETC2.0を標準化していく方針を示しており、現在すでにETC1.0車載器の製造・販売が徐々に縮小しています。

したがって、今後はETC2.0への移行が不可避になると考えられます。

さらに、将来的にはETC2.0の機能を活用した新しい交通サービス――たとえば、災害時の避難誘導情報配信や、AIによる走行最適化なども検討されています。

そのため、今のうちからETC2.0を導入しておくことで、これらの先進サービスにも対応できるメリットがあります。

新たに導入を検討するなら、単なる決済端末としてではなく、次世代のツーリングサポートツールとしての将来性を見据え、ETC2.0を選んでおくのが賢明です。

まとめ:バイク用ETC2.0は今が導入のチャンス!

ETC2.0は単なる料金決済ツールにとどまらず、ツーリング体験そのものを進化させる革新的なデバイスです。

これまでのETC1.0が「支払いの自動化」を中心とした機能であったのに対し、ETC2.0は通信技術やGPS連携を駆使し、走行中の情報収集・渋滞回避・安全支援など、ライダーの行動をトータルでサポートします。

通信機能によるリアルタイムな渋滞回避や、地域限定の割引制度の拡充はもちろん、経路情報を活かした最適ルートの提案など、ツーリングの自由度を格段に高めることができます。

さらに、将来的なETC1.0サービス終了を見据えれば、今こそETC2.0への切り替えを検討するベストタイミングといえるでしょう。

助成金制度を上手に活用すれば、導入コストを抑えつつ最新技術を体験できるだけでなく、今後拡大していくITSスポットやスマートIC連携などの新サービスにも対応できます。

快適でスマート、かつ安全なライディングライフを手に入れるためにも、この機会にETC2.0の導入を前向きに検討してみましょう。