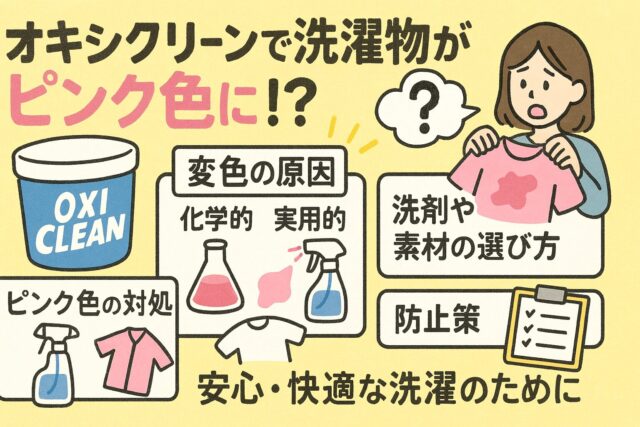

洗濯の頼れる味方として人気の「オキシクリーン」。

その強力な洗浄力で、頑固な汚れや黄ばみもスッキリ落としてくれる万能クリーナーですが、「オキシクリーンを使ったら洗濯物がピンク色になってしまった…」という驚きの声も少なくありません。

なぜ清潔になるはずの洗濯で、予期せぬ色に変色してしまうのでしょうか?

この記事では、オキシクリーン使用によって衣類がピンク色に変わってしまう原因を化学的・実用的な観点から徹底解説し、落ちてしまった色の対処法、洗剤や素材の選び方、さらには今後同じトラブルを繰り返さないための具体的な防止策まで詳しくご紹介します。

毎日の洗濯を安心・快適にするために、ぜひ参考にしてください。

オキシクリーンで洗濯物がピンク色になる原因

オキシクリーンと変色の関係

オキシクリーンは酸素系漂白剤として広く知られており、洗濯においてはシミや黄ばみ、臭いなどの頑固な汚れを強力に分解・除去してくれる頼もしい存在です。

しかし、使用方法を誤ると、期待とは逆に衣類に思わぬ変色をもたらすことがあります。

特に注意すべきは、高温での長時間のつけ置き。

過度な熱と時間によって、衣類に含まれる染料が化学的に不安定になり、酸素と反応して本来の色とは異なる「ピンク色」に変わってしまう現象が報告されています。

これは白い衣類だけでなく、淡い色や色柄物でも起こり得るため、注意が必要です。

洗濯物がピンク色になる化学反応

このピンク色の変色現象には、オキシクリーンの主成分である過炭酸ナトリウムと、洗濯物に付着している微量な金属イオン(鉄や銅など)の間に起こる酸化還元反応が深く関わっています。

金属成分は水道水や衣類そのもの、または他の洗濯物に由来する場合もあります。

さらに、アルカリ性の洗濯環境では染料が溶けやすくなり、別の化学構造へと変質することによって、意図しない色調、すなわちピンクや紫に近い色へと変化してしまうことがあります。

こうした反応は衣類の素材や染料の種類によっても差が出ます。

日焼け止めや色移りの影響

夏場に頻繁に使用される日焼け止めクリームには、アボベンゾンと呼ばれる紫外線吸収成分が含まれていることが多く、これが衣類に付着した状態でオキシクリーンと反応すると、ピンクやオレンジ色のシミとして浮かび上がるケースがあります。

この変色は特に白や薄い色の衣類で目立ちやすく、洗濯後のトラブルとしてよく報告されています。

さらに、他の衣類との混洗によって色移りが発生し、それが洗浄中の化学反応を誘発することで、思わぬ変色を引き起こすこともあります。

ピンクカビの発生メカニズム

洗濯機や浴室で見られる「ピンクカビ」、正式名称をロドトルラ属の酵母菌と言いますが、これも洗濯物のピンク変色の隠れた原因の一つです。

この菌は湿気と温度が高い環境で繁殖しやすく、洗濯槽やゴムパッキンなどに潜んでいることがあります。

衣類に付着したまま洗濯されると、洗浄後でもピンク色の斑点として残ってしまい、衛生面でも問題です。

オキシクリーンには一定の除菌効果がありますが、ピンクカビのような真菌類は完全に除去できない場合も多く、定期的な洗濯槽クリーニングが推奨されます。

ピンク色の洗濯物に対する対策

落ちない汚れの対処法

ピンクに変色した部分は、放置せずできるだけ早めに処理することが非常に重要です。

時間が経つほど色素が繊維の奥に浸透してしまい、除去が困難になります。

まずは中性洗剤を使用して、やさしく指先やブラシで部分洗いを行いましょう。

この際、こすりすぎると繊維を傷める可能性があるため、優しく円を描くように洗うのがコツです。

それでも変色が残る場合は、色柄物専用の酸素系漂白剤を使用します。

塩素系漂白剤は強力ですが、色柄物には不向きなため使用は避けましょう。

効果的な漂白方法

酸素系漂白剤を40〜50℃のぬるま湯にしっかり溶かしてから、洗濯物を30分から1時間ほどつけ置きするのが効果的です。

ぬるま湯を使うことで化学反応が活発になり、汚れや変色の原因物質が効率よく分解されます。

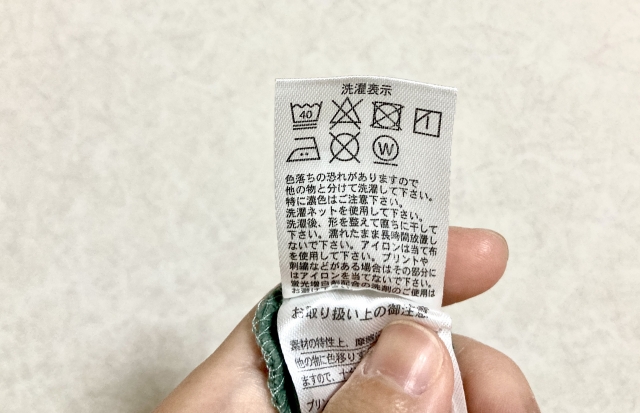

ただし、1時間以上のつけ置きは、素材によっては生地の劣化や色あせを招くリスクがあるため、衣類の素材や取扱表示を確認しながら慎重に行いましょう。

つけ置き後は、必ずよくすすぎ、通常の洗濯を行ってください。

ピンク色を落とすための洗剤選び

変色部分を元に戻すためには、使用する洗剤の種類にも注意が必要です。

衣類にやさしく、色落ちの心配が少ない中性洗剤は基本として、色柄物にも使用可能な酸素系漂白剤と併用すると、より高い効果が期待できます。

さらに、「酵素入り」と記載のある洗剤は、たんぱく質や皮脂などの汚れに強く、変色の原因となる成分を分解する力があります。

液体タイプよりも粉末タイプの方が洗浄成分が濃縮されているため、より頑固な変色には有効です。

重曹とオキシクリーンの併用

重曹とオキシクリーンを併用することで、相乗効果により洗浄力が格段に向上します。

ぬるま湯に重曹大さじ1〜2とオキシクリーンを混ぜ、しっかり溶かした溶液に衣類を浸します。

重曹の弱アルカリ性が汚れを浮かせ、オキシクリーンの酸素の力でその汚れを分解するという仕組みです。

特に、変色だけでなく、皮脂やニオイなどの複合的な汚れにも効果があり、洗浄後はすっきりとした仕上がりになります。

使用後は十分にすすぎ、重曹が衣類に残らないようにすることで、黄ばみやごわつきを防げます。

特に注意が必要な衣類

柄物洗濯時の注意点

柄物は染料が不安定なことが多く、特に赤や青などの濃色系は色落ちしやすいため、オキシクリーン使用前には目立たない部分で色落ちテストを行うことが強く推奨されます。

万が一の色移りを防ぐためにも、白物と一緒に洗うのは避け、できるだけ単独もしくは同系色の衣類と一緒に洗うよう心がけましょう。

さらに、柄のデザインやプリント方法によっては化学薬品に弱いケースもあるため、素材や加工方法を事前に確認しておくことが大切です。

タオルや洋服の素材の影響

綿や麻などの天然素材は、吸水性や肌触りの良さから多くの家庭で使われていますが、その一方で化学薬品との反応に敏感で、特にオキシクリーン使用時には変色するリスクがあります。

特に未処理のタオルや、天然素材100%の衣類は染料の定着が弱く、ピンク色への変色が起こりやすい傾向にあります。

また、織り方や厚みによっても薬剤の浸透具合が異なるため、衣類ごとに使用量やつけ置き時間を調整することも重要です。

宅配クリーニングの利用

ウールやシルクなどのデリケートな素材や、高価なブランド衣類は、家庭でのオキシクリーン処理が適さないことがあります。

そういった場合には、宅配クリーニングの利用を検討しましょう。

最近では素材や汚れの種類に応じたコースを選べるサービスも増えており、自宅にいながら専門的な処理を受けられる利便性があります。

衣類に合った適切な薬剤を使用し、プロの技術でトラブルを未然に防ぐことができます。

酸素系漂白剤の特性

酸素系漂白剤は塩素系と比べて繊維へのダメージが少なく、色柄物にも比較的安心して使えるのが特徴です。

ただし、反応が促進されるのは40℃以上の温水環境であり、この温度帯では染料が活性化しやすいため、素材や色合いによっては思わぬ変色を招く恐れがあります。

さらに、過炭酸ナトリウムが金属と反応しやすい特性もあるため、金属繊維や装飾パーツのついた衣類には使用を控えるのが賢明です。

使用前には必ず洗濯表示を確認し、必要に応じて部分洗いや低温処理を選択しましょう。

オキシクリーンの正しい使い方

使用方法と時間の目安

オキシクリーンは40〜60℃のぬるま湯に溶かして使うのが理想的で、この温度帯で活性化された酸素の力が最大限に働きます。

洗浄対象の汚れ具合に応じて、つけ置き時間は30分から最大6時間までが推奨されています。

例えば軽い汚れであれば30分程度でも十分な効果が期待できますが、頑固なシミやカビには2〜3時間、場合によっては6時間のつけ置きが必要です。

ただし、6時間を超えて放置すると、色柄物の染料が抜けたり、繊維が劣化して生地が傷んでしまうこともあります。

使用前には必ず衣類の表示を確認し、素材に合った使用時間を選びましょう。

洗濯機での利用ポイント

洗濯機で使用する際は、粉末がしっかり溶けるように事前に40〜50℃のお湯で溶かしてから投入すると、効果が高まります。

特に冬場など水温が低い場合は、直接洗濯機に入れると粉が溶け残りやすく、衣類に白い跡が残る原因になります。

また、ドラム式洗濯機では水量が少ないため、オキシクリーンの洗浄力が充分に発揮されないことがあるため、つけ置き洗いと併用するのが効果的です。

定期的に洗濯槽クリーナーとして使うことで、洗濯機内部のカビやニオイの元も取り除くことができます。

ピンク色の洗濯物の再発防止

防止策と洗濯の工夫

オキシクリーンを使う前には、衣類に付いている洗濯表示ラベルをしっかりと読み、素材ごとに適切な使用方法を守ることが何よりも大切です。

特にデリケートな素材や色柄物は、オキシクリーンのつけ置き時間や濃度に敏感なため、事前のパッチテストもおすすめです。

また、色移りを防ぐために、色柄分けを徹底し、洗濯ネットや色移り防止シートの活用も有効です。

洗濯物の量を詰めすぎないよう注意し、しっかりと水流が回るように工夫することで、全体的な洗浄効果も高まります。

効果的な洗剤の選択基準

衣類の種類や状態に応じて、中性洗剤や弱アルカリ性洗剤を上手に使い分けることが、変色の予防において非常に効果的です。

特に「色移り防止」「酵素配合」「抗菌成分入り」などの表記がある洗剤は、汚れだけでなく再発の原因物質を除去しやすくなります。

また、香料や着色料の少ないシンプル処方の洗剤を選ぶことで、化学反応による変色リスクを軽減できます。

必要に応じて、液体洗剤と粉末洗剤を併用するなど、目的別に使い分けるのもおすすめです。

定期的なクリーニングの重要性

洗濯槽やフィルター部分には、目に見えない汚れやカビが蓄積されやすく、これらが原因で衣類に微細な汚れや菌が付着することがあります。

月に一度は専用の洗濯槽クリーナー(オキシクリーンやクエン酸など)を使って内部を徹底的に洗浄し、常に清潔な状態を保つよう心がけましょう。

また、洗濯機のフタを開けたままにして湿気を逃がす、乾燥機能付きのモデルでは定期的にフィルター掃除を行うなど、日常のメンテナンスも再発防止に有効です。

ピンク色の原因となる物質の把握

洗濯前には、衣類に日焼け止め、化粧品、整髪料などの成分が付着していないかを確認することが大切です。

特にアボベンゾンや鉄分を含む製品は、オキシクリーンと反応してピンクやオレンジ色のシミを生む原因となるため、注意が必要です。

肌に残った成分が衣類に移らないよう、外出から帰宅したらすぐに着替えて水洗いする習慣をつけることで、洗濯時の化学反応を抑えられます。

さらに、衣類ごとの使用頻度や環境を記録しておくと、原因の特定と予防に役立ちます。

まとめ

オキシクリーンによる洗濯物のピンク色変色は、意外にもさまざまな要因が重なって起こります。

オキシクリーンと金属イオンとの化学反応、日焼け止めや化粧品の残留成分、衣類の染料の不安定さ、さらには洗濯槽に潜むピンクカビまで、どれも見落とせない原因です。

こうしたトラブルを防ぐには、正しい温度と時間での使用、中性洗剤や色移り防止機能のある製品の活用、素材に応じた洗濯方法の工夫が必要です。

特に高温長時間のつけ置きには注意し、洗濯前の確認や洗濯機の定期メンテナンスも再発防止に欠かせません。

万が一ピンク色になってしまった場合も、重曹との併用や適切な漂白処理によってある程度のリカバリーは可能です。

正しい知識と工夫があれば、オキシクリーンの恩恵を最大限に受けながら、衣類を長く美しく保つことができるでしょう。